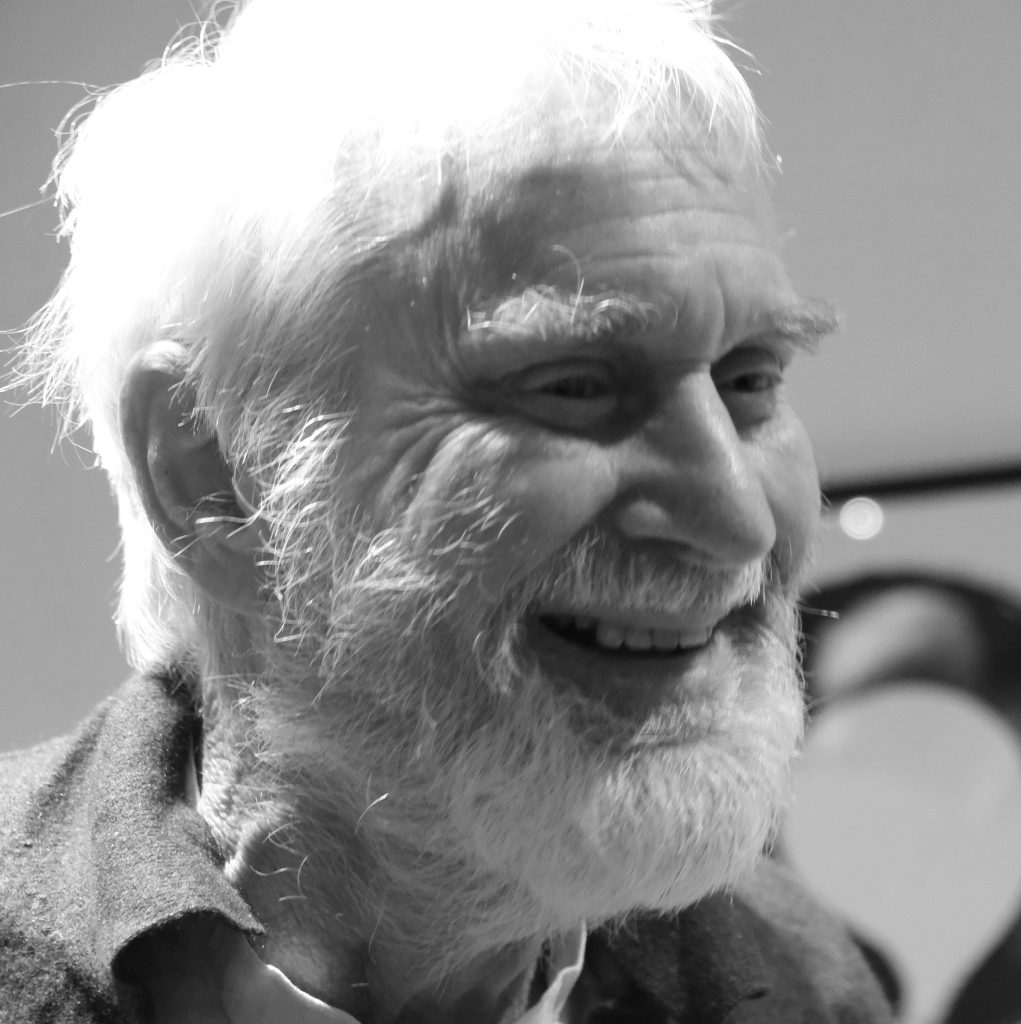

Gernot Böhme

Existenz und Arbeit des Instituts für Praxis der Philosophie sind ohne Gernot Böhme undenkbar: Auf seine Initiative wird das IPPh 2005 gegründet. Bereits während seiner akademischen Tätigkeit als Professor für Philosophie an der TU Darmstadt verbindet Böhme sein philosophisches Wirken mit gesellschaftlichem Engagement. Regelmäßig äußert er sich in der Tagespresse zu aktuellen Themen. 1984 beteiligt er sich maßgeblich daran, die Darmstädter Verweigerungsformel zu verbreiten – eine Selbstverpflichtung für Expertinnen und Experten, der militärischen Verwendung wissenschaftlichen und technischen Wissen entgegenzuwirken.

1937 in Dessau geboren, studiert Böhme Mathematik, Physik und Philosophie in Göttingen und Hamburg. 1965 promoviert er bei Carl Friedrich von Weizsäcker mit der Arbeit Über die Zeitmodi. Nach Assistentenstellen in Hamburg und Heidelberg ist er von 1970 bis 1977 am Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt in Starnberg tätig. 1977 folgt Böhme einem Ruf nach Darmstadt, wo er zwischen 1997 und 2001 auch als Sprecher des Graduiertenkollegs Technisierung und Gesellschaft fungiert. Zahlreiche Gastprofessuren und Forschungsaufenthalte führen ihn unter anderem nach Wien, Harvard, Linköping, Rotterdam, Cambridge, Canberra, Madison/Wis. und Kyoto. 2003 Denkbar-Preis für obliques Denken, 2019 Meckatzer Philosophie-Preis. Im Januar 2022 stirbt Böhme überraschend. Ute Gahlings wird seine Nachfolgerin als Direktorin des Instituts für Praxis der Philosophie.

Zu Böhmes Arbeitsschwerpunkten gehören: klassische Philosophie (insbesondere Platon und Kant), Wissenschaftsforschung, Theorie der Zeit, Naturphilosophie, Ästhetik, Ethik, Philosophische Anthropologie, technische Zivilisation und Goethe. Böhme zählt zu den Hauptvertretern der Neuen Phänomenologie.

Wichtige Veröffentlichungen

Zeit und Zahl. Studien zur Zeittheorie bei Platon, Aristoteles, Leibniz und Kant (1974); Alternativen der Wissenschaft (1980); (mit H. Böhme) Das Andere der Vernunft (1983); Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1985); Der Typ Sokrates (1988); Für eine ökologische Naturästhetik (1989); Einführung in die Philosophie (1994); Atmosphäre (1995); Ethik im Kontext (1997); Theorie des Bildes (1999); Platons theoretische Philosophie (2000); Aisthetik (2001); Leibsein als Aufgabe (2003); (mit F. Akashe-Böhme) Mit Krankheit leben (2005); Goethes Faust als philosophischer Text (2005); Architektur und Atmosphäre (2006); Ethik leiblicher Existenz (2008); Invasive Technisierung (2008); Ich-Selbst (2012); Bewusstseinsformen (2014); Ästhetischer Kapitalismus (2016); Gut Mensch sein (2016); (mit R. Böhme) Über das Unbehagen im Wohlstand (2021).