Neue Phänomenologie

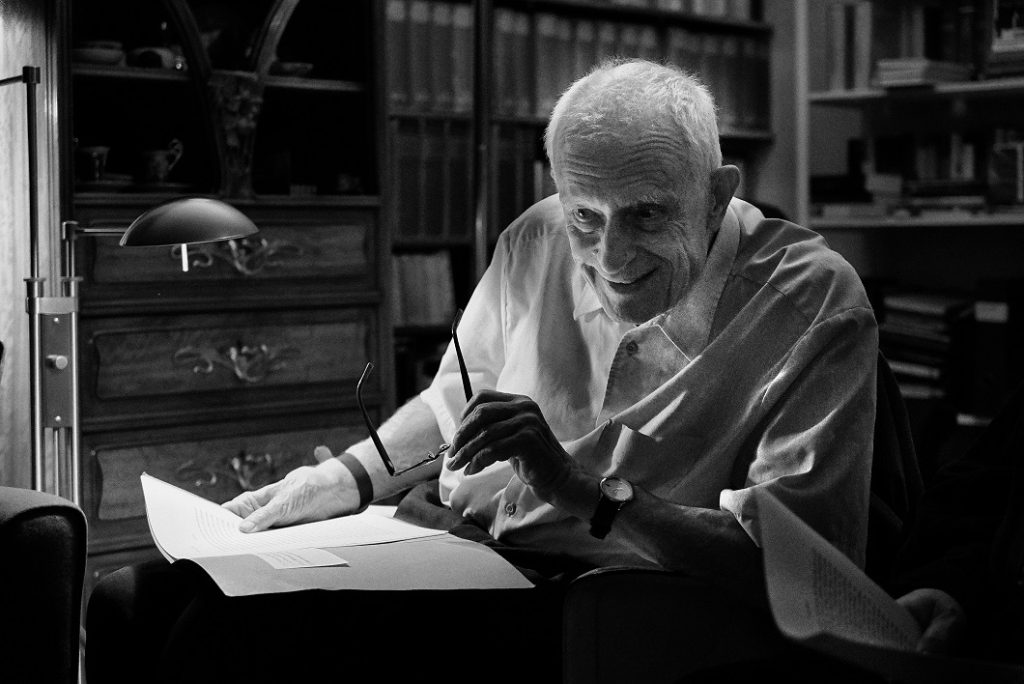

Die von dem Philosophen Hermann Schmitz begründete Neue Phänomenologie prägt die Arbeit des IPPh in vielfältiger thematischer wie auch in methodischer Hinsicht. Schmitz hat seine Auffassungen in dem 10-bändigen Werk System der Philosophie (1964–80) umfassend dargelegt.

Im Unterschied zur ›klassischen‹ Phänomenologie von Edmund Husserl, Martin Heidegger und anderen setzt die Neue Phänomenologie beim menschlichen Leib an. Als ›Leib‹ definiert Schmitz das, was wir innerhalb der Grenzen unseres Körpers unmittelbar von uns spüren – also Hunger, Schmerzen, Frische, Müdigkeit usw. Philosophie bestimmt er als das »Sichbesinnen des Menschen auf sein Sichfinden in seiner Umgebung«1. Im Gegensatz zu den Wissenschaften, die nach objektiven Tatsachen suchten, kämen bei der Philosophie die subjektiven Tatsachen ins Spiel.

Doch was versteht Schmitz unter subjektiven Tatsachen? Das lässt sich am Beispiel von Sätzen wie ›Ich bin traurig‹ oder ›Ich habe Zahnschmerzen‹ erläutern. Nimmt man an, Schmitz würde diese Sätze äußern, ließen sich wiederum aus unbeteiligter Perspektive Aussagen formulieren wie ›Hermann Schmitz ist traurig‹ etc. und damit objektive Tatsachen benennen. Es wäre jedoch äußerst verstörend, wenn Schmitz über sich selbst in der dritten Person reden und sagen würde ›Hermann Schmitz ist traurig‹. Das liegt daran, dass Schmitz das, was er hier äußert, nicht neutral registriert, sondern davon leiblich betroffen ist, dass es dabei für ihn um etwas geht, in das er persönlich verstrickt ist.

Als typische philosophische Fragen, die auf diesem Hintergrund auftauchen, führt Schmitz an: Was von dem, was mir die Umgebung anbietet, soll, will oder muss ich ernstlich wichtig nehmen und als meine Sache gelten lassen? In welchem Umfang ist für mich eine Skepsis gegen die angeblichen Gewissheiten, die mir zugemutet werden, gerechtfertigt? Woher kommt mir der Mut, trotz Tod, Elend und Schuld weiterzuleben?2

Gernot Böhme zählt zu den weiteren Hauptvertretern der Neuen Phänomenologie. Er hat maßgeblich zur Verbreitung von Schmitz’ Philosophie in akademischen und außerakademischen Kreisen beigetragen. Vor allem in den Bereichen Ethik, Ästhetik und Technikphilosophie hat er zudem eigene wichtige Beiträge zur Neuen Phänomenologie geleistet, beispielsweise mit seinen Monografien Atmosphäre (1995), Leibsein als Aufgabe (2003) und Ethik leiblicher Existenz (2008).